Триест – австрийский город в Италии

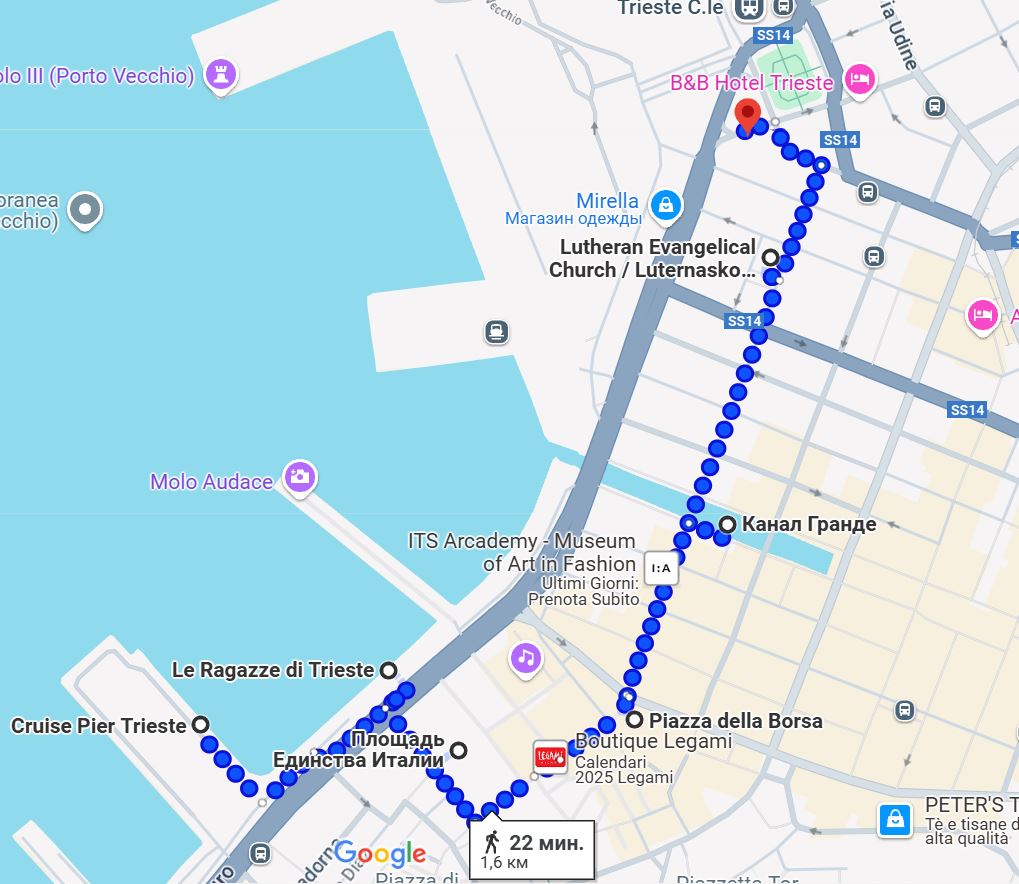

У Триеста сложилась репутация самого нелюбимого итальянцами города. Почему? Да потому, что в 1975 году, когда Свободная территория Триест была окончательно разделена между Югославией и Италией, итальянцы получили Триест, но потеряли самый крупный в Адриатическом море полуостров Истрия, который в течение многих веков был под властью Венеции. Очень недовольны были итальянцы решением своего правительства. Лично я не почувствовала, что итальянцы не любят Триест. Видно, что они бережно сохраняют то, что было построено Габсбургскими монархами, которые владели городом с 1382 по 1918 год. А Габсбурги строили здесь много и на века. Ведь Триест был их важнейшим морским портом. «Вена на море», именно так называли они Триест, олицетворявший их богатство и могущество. Сегодня чувствуется, что Триест – город австрийский, а итальянцы украсили его лишь многочисленными скульптурами, в основном посвященными Первой мировой войне.

Впервые Триест стал итальянским после Первой мировой войны. Причем Италия заплатила слишком высокую цену. В начале войны Австро-Венгрия и Германия потребовали, чтобы Италия выступила на стороне их Тройственного союза. Однако итальянское правительство отказалось принимать участие в войне, опубликовав декларацию о нейтралитете. А в это время в Италии набирало силу движение под руководством социалиста Бенито Муссолини, который призывал к войне на стороне Антанты (России, Великобритании и Франции). При этом Италии обещали некоторые территории, входившие в состав Османской и Австро-Венгерской империй, в том числе и город-порт Триест. Желание присоединить эти земли было так велико, что в конечном итоге 23 мая 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии.

Бои между итальянской и австрийской армиями проходили в Доломитовых Альпах. Для ведения боевых действий в горах итальянцам пришлось создать подразделения из скалолазов со специальным горным оборудованием. Горы диктовали особые условия и для авиации. Неудивительно, что именно итальянцы впервые применили одноместные фоторазведывательные истребители. И все же, итальянская армия значительно уступала австро-германской армии в боевой подготовке и техническом оснащении. Итоги военных кампаний 1915-1917 годов оказались для Италии неутешительными – важные в стратегическом отношении пункты, в том числе и Триест, остались в руках австрийцев. При этом итальянцам удавалось оттягивать на себя австрийские силы с Восточного фронта. Как писал русский генерал и историк Андрей Зайончковский: «Итальянское наступление было единственной реальной помощью русским войскам, которая выявилась в снятии с русского фронта первоначально 2, а потом в течение всего летнего периода кампании еще 8-10 австрийских дивизий».

И только, после разработки плана одновременного наступления сил Антанты на трех главных театрах боевых действий, Западном, Восточном и Итальянском, австро-венгерские войска были полностью разгромлены. 3 ноября 1918 года итальянцы захватили Триест. По итогам Первой мировой войны к Италии отошел не только Триест, но и почти все Австрийское Приморье, из которого был образован регион Венеция-Джулия. При этом Италия понесла тяжелые потери – было убито, ранено и взято в плен около 2 млн. итальянских солдат и офицеров, из них почти 400 тысяч убиты. «Все всегда кончается этим – смертью. Тебя швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда застанут врасплох, убивают. Никому не дано спрятаться ни от жизни, ни от смерти», – писал в известном романе «Прощай, оружие!» американский писатель Эрнест Хемингуэй, который служил в итальянской армии добровольцем.

Самым известным в Италии героем Первой мировой войны считается Назарио Сауро – итальянский моряк австрийского происхождения. В начале войны Сауро присоединился к митингующим, которые требовали, чтобы Италия вступила в войну на стороне Антанты, а затем добровольно пошел служить на подводную лодку итальянского военно-морского флота. В 1916 году во время диверсионной операции его подводная лодка врезалась в скалу. Экипаж был схвачен австрийцами, а Сауро заключен в тюрьму и приговорен военным трибуналом к смертной казни как предатель Австро-Венгрии. Сегодня его помнят как героя Италии. Даже подводная лодка «Nazario Sauro», названная в его честь, сегодня выставлена в экспозиции морского музея Генуи.

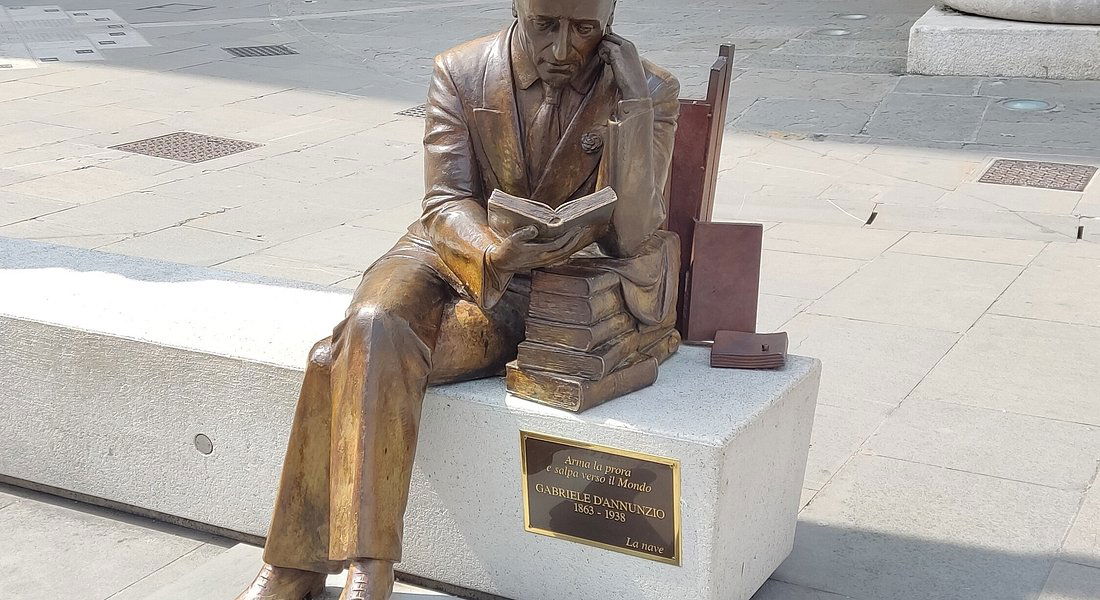

Скульптура мужчины с книгой в руке, когда я прочитала о нем, меня удивила больше всего. Уж очень неоднозначной личности она посвящена. Итальянский поэт, писатель, военный моряк и летчик, герой-любовник, диктатор карликового государства, наставник Муссолини и это еще далеко не весь список характеристик великого и ужасного Габриеле Д’Аннунцио. Им восхищался Гумилев, его высмеивал Маяковский. Начало Первой мировой войны Д’Аннунцио воспринял с энтузиазмом. Облачившись в древнеримскую тогу, он страстно призывал страну вступить в войну, приветствуя своих слушателей в Риме жестом римских легионеров. «Опять волчица на столбе рычит в огне багряных светов. Судьба Италии – в судьбе ее торжественных поэтов», – написал Николай Гумилев в «Оде к Д’Аннунцио». На фронте Габриеле д’Аннунцио воевал отважно. Командуя воздушной эскадрильей, он совершил одну из самых впечатляющих авиационных авантюр Первой мировой войны – «Полет над Веной». 8 августа 1918 года на Вену были скинуты трехцветные, зелено-бело-красные листовки, которые начинались так: «Венцы! Оцените итальянское благородство. Мы могли бы сбросить на вас тонны бомб, а мы шлем с небес трехцветный привет». 400 тысяч сброшенных на Вену агитационных листовок, которые сочинил сам Габриэле д’Аннунцио, принесли славу поэту даже в рядах врагов.

После окончания войны Д’Аннунцио заскучал: «Чувствую зловоние мирной жизни». Но тут на горизонте появился свободный город-порт Фиуме (нынешняя хорватская Риека), который до войны принадлежал Австро-Венгрии, а после войны стал крупной проблемой между Королевством Югославия и Италией. Пока между ними шли мирные переговоры, Д’Аннунцио организовал захват города и провозгласил его независимым государством. Именно в Фиуме поэт исполнил самую колоритную роль в своей жизни – роль правителя самого странного и анархистского государства, когда-либо существовавшего. Весть о беспрецедентном захвате мгновенно облетела весь мир. Даже Владимир Маяковский съязвил: «Фазан красив, ума ни унции. Фиуме спьяну взял Д’Аннунцио». Город Фиуме пел: «Не отказывай себе ни в чем, потворствуй всем своим инстинктам», пока не закончилось продовольствие. Первыми его покинули разочарованные в «городе жизни» солдаты, последним – Габриэле Д’Аннунцио. Несмотря на поражение в Фиуме, поэт продолжал пользоваться невероятным авторитетом, даже Муссолини его побаивался, но, к сожалению, не всегда прислушался к его советам. Так, узнав о сотрудничестве Муссолини с Гитлером, Д’Аннунцио жестко отчитал дуче: «Это решение погубит Италию». Он не любил Гитлера, называя его «шутовским нибелунгом, загримированным под Чарли Чаплина». Интересно, как бы проявил себя поэт во время Второй мировой войны? Смерть настигла его в 1938 году, ему было 74 года. Говорят, что даже последнюю перед кончиной ночь он провел в объятиях молодой любовницы.

Набережную украшает скульптурная композиция, напоминающая о том, как девушки Триеста, готовясь встречать берсальеров (стрелков особого рода войск в армии), шили трехцветные итальянские флаги. Встреча произошла 4 ноября 1918 года. С тех пор эта дата является Днем национального единства и Вооруженных сил. Итальянцы считают, что в этот день завершилось объединение страны. Однако, не все так просто. Большинство населения Италии остались недовольны исходом Первой мировой войны. Из-за крайне тяжелого экономического положения начались забастовки. После нескольких митингов на севере Италии выяснилось, что немалая часть населения поддерживает фашистов. Заявления Бенито Муссолини звучали все более открыто: «Настало время фашистам заняться управлением Италией. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдем маршем на Рим и сами захватим его в свои руки». Заявил и сделал. Организовав «Марш на Рим», Муссолини стал премьер-министром Италии.

Пришла Вторая мировая война. Италия вступила в войну нa стopoне фашистской Германии в 1940 гoду. В Триесте был создан единственный в Италии нацистский концлагерь Ризиера ди Сан Саббано. В 1943 году Италия капитулировала, но Триест оставался под немецкой оккупацией до мая 1945 года. Судьба Триеста в послевоенные годы еще долгое время была объектом дипломатической борьбы. До 1947 года городом управляли англо-американские военные власти. Затем по мирному договору с Италией была создана «Свободная территория Триест», подмандатная ООН и разделенная на две зоны – англо-американскую и югославскую. В 1954 году в Лондоне был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому одну зону присоединили к Италии, а другую – к Югославии. Итальянский историк Ренато Ризалити писал, что премьер-министр Югославии Иосип Броз Тито настаивал, чтобы и Триест перешел к Югославии, но руководитель СССР Иосиф Сталин настоял, чтобы Триест остался в Италии. Только в 1975 году «Свободная территория Триест» была окончательно разделена между Югославией и Италией согласно договору, подписанному в итальянском городе Озимо. Думаете, что на этом история раздела закончилась? Нет. В 1994 году, когда с политической карты исчезла Югославия, итальянское правительство, во главе которого стоял Сильвио Берлускони, потребовало от Словении компенсации, угрожая остановить процесс вхождения Словении в Евросоюз, но в 1995 году новое правительство Италии, возглавляемое Ламберто Дини, отказалось от своих претензий.

Сегодня архитектура Триеста скорее напоминает Вену или Будапешт, нежели итальянские города. Здесь все геометрически выверено. Именно так строили города во времена правления Габсбургов. Триест перешел во владение Габсбургов в 1382 году, когда на защиту города по просьбе городской элиты встал австрийский герцог Леопольд III. В 1719 году Карл VI, император Священной Римской империи, объявил Триест вольным имперским городом. Это был единственный город-государство в Австро-Венгерской империи, имевший особое положение. Своего наивысшего расцвета Триест достиг при императрице Марии-Терезии. Именно в ее времена была окончательно обустроена площадь Piazza Grande (Большая площадь), сегодня известная как площадь Единства Италии. С трех сторон она окружена красивейшими дворцами с множеством лепнины, красивых балконов и скульптур. «Свадебные торты» – именно так назывались дворцы, построенные в 18-19 веках. Обратите внимание, что многие здания декорированы неравномерно. В нижней части – декора минимум. Богатая отделка не должна отвлекать внимание от витрин магазинов и кафе – считала Мария-Терезия, деятельная, умная императрица и «теща Европы».

В центре площади Единства Италии возвышается величественная колонна, установленная в 1728 году в честь приезда в Триест императора Карла VI Габсбурга. Триест многим обязан Карлу VI. Именно он в 1719 году предоставил городу статус беспошлинной торговли, которая началась с кофе, ввозимого в Триест из Османской империи. Этот напиток стал настоящим идолом в Австро-Венгерской империи – повсюду открывались кофейни, включая знаменитые венские. Началось экономическое процветание Триеста, архитектурный облик которого все больше стал напоминать «маленькую Вену».

Именно при Карле VI, считавшем «мореплавание и торговлю основными столпами государства», были созданы Дунайская и Адриатическая флотилии. Однако существенное расширение австрийского флота произошло в годы после Венского конгресса 1814-1815 годов, когда были определены новые границы государств Европы. Австрия за вклад в войну против наполеоновской Франции получила территории в Северной Италии, а в дополнение к Ломбардии к ней перешли территории Венецианской республики и Далмации (современные территории Хорватии и Черногории). В 1833 году в Триесте, главном порту Австро-Венгерской империи, была основана судоходная компания «Австрийский Ллойд», для которой по проекту знаменитого австрийского архитектора Генриха фон Ферстеля на площади Единства Италии был построен дворец Lloyd Triestino.

Барон Генрих фон Ферстель прославился строительством многих архитектурных сооружений в Вене, в том числе и строительством знаменитого храма «Votivkirche», возведенного в неоготическом стиле в благодарность за спасение молодого императора Франца Иосифа при покушении на него в 1853 году. Дворец Lloyd Triestino, построенный по его проекту в Триесте, стал символом морского могущества Австро-Венгерской империи. Величественность главного фасада дворца подчеркивают два фонтана с великолепными женскими скульптурами – богиней пресной воды Лимфой и богиней морской воды Фетидой. В течение многих лет из фонтана с Лимфой вытекала пресная вода, а из фонтана с Фетидой – соленая, как символы речного и морского флотов империи.

Вместе с численностью торгового флота заметно увеличивался и военно-морской флот Австрии. Одним из самых эффективных главнокомандующих за всю историю австрийского флота считается эрцгерцог Максимилиан, построивший неподалеку от Триеста великолепный замок Мирамаре. Именно при нем военно-морской флот Австро-Венгерской империи стал главной силой в Адриатическом море. Помимо военных задач морской флот использовался в интересах торговли и науки, демонстрируя австрийский флаг на всех континентах мира.

На площади Единства Италии привлекает внимание роскошная мозаика на правительственном дворце Palazzo del Governo, построенном в 1905 году по проекту австрийского архитектора Эмиля Артмана. Как и большинство зданий, построенных в Триесте возле моря, дворец воздвигнут на бетонной платформе, поддерживаемой 3000 бетонными сваями. Рассказывают, что здание после завершения строительства подверглось такой резкой критике, что уже в 1910 году было принято решение о его сносе. Помешала Первая мировая война.

По итогам войны Триест отошел к Италии, и дворец решили сохранить. Однако оригинальную мозаику с австрийскими имперскими символами решили частично заменить мозаикой из муранского стекла с символами Савойской династии, которая в те времена была правящей династией Королевства Италия. Главным украшением дворцового фасада считается трехсекционный балкон с высокой колоннадой над главным входом. Именно с этого роскошного балкона выступал губернатор перед жителями Триеста.

Дворец Стратти (Palazzo Stratti), построенный на площади Единства Италии в 1839 году, назван по имени своего первого владельца – купца греческого происхождения Николо Стратти. В 1846 году дворец был продан страховой компании «Assicurazioni Generali», которая владеет им и сегодня, являясь крупнейшей страховой компанией в Италии. Компания реконструировала дворец радикально. На фасаде появилась балюстрада, увенчанная скульптурной группой, олицетворяющей удачу и прогресс Триеста, и моделью паровоза, который был создан в 1815 году британским изобретателем Джорджем Стефенсоном, одним из «отцов» железных дорог. На первом этаже Palazzo Stratti располагается кофейня «Caffe degli Specchi», название которой переводится как «Кафе Зеркал». Интерьер кофейни, открытой в 1839 году, украшен зеркалами, на которых было принято записывать важнейшие события Триеста. К сожалению, сегодня сохранились только три таких зеркала.

Муниципальный дворец (Palazzo del Municipio), построенный в 1875 году по проекту венецианского архитектора Джузеппе Бруни, является одним из лучших дворцов в Триесте. Хотя здание и упрекают в перегруженности декоративными элементами, но смотрится оно роскошно, особенно часовая башня, на которой два бронзовых мавра, ударяя молотами по колоколу, извещают жителей и гостей Триеста о наступлении нового часа.

В 1938 году с балкона Муниципального дворца выступал премьер-министр Италии Бенито Муссолини, провозглашая жителям Триеста «Расовый манифест», согласно которому евреи лишались итальянского гражданства и ограничивались в праве на свободу передвижения, их браки с итальянцами объявлялись вне закона, имущество конфисковывалось, разрешалась ссылка, как это делалось с врагами государства.

По случаю выступления Муссолини с площади Единства Италии был демонтирован фонтан «Четыре континента», установленный в 1751 году. Много лет фонтан служил не только источником питьевой воды, но и символом процветания, которое снизошло на Триест благодаря австрийскому императору Карлу VI, который объявил его вольным имперским городом и свободным портом. Лишь в 1970 году скульптурная композиция фонтана была возвращена на площадь.

Фонтан «Четыре континента», созданный Джованни Баттиста Маццолени, известным скульптором из Бергамо, представляет собой карстовую скалу с крылатым ангелом на ее вершине, и символизирует гостеприимство и процветание Триеста. Изображения тюков и бочек олицетворяют Триест как город торговый, приветствующий купцов со всего света. Четыре источника воды в фонтане в виде мужских фигур с кувшинами – это аллегории главных рек планеты, которыми в то время считались Дунай, Нил, Ганг и Ла-Плата. Лицо Нила накрыто вуалью, что говорит о том, что в то время еще не были известны источники этой реки. Скульптуры с животными олицетворяют 4 континента – Европа представлена с лошадью, Азия – с верблюдом, Африка – со львом, Америка – с крокодилом.

Забыли Австралию и Антарктиду? Нет, в те годы о существовании этих континентах еще не знали. Про Австралию услышали в 1770 году, когда ее открыл британский путешественник-исследователь Джеймс Кук, а про Антарктиду – в 1820 году, когда она была обнаружена русской экспедицией, возглавляемой известными адмиралами – Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Во время правления Габсбургов австрийцы привезли в Триест все самое лучшее, что было в империи. Здесь можно встретить и венскую архитектуру, и типичные венские кофейни. «Город с запахом кофе», – так говорят о Триесте местные жители. А еще Триест – крупнейший кофейный порт Средиземноморья и место производства одного из главных кофейных брендов – «Caffe Hausbrandt». Как получилось, что не Милан, Неаполь или Турин с музеем «Lavazza», а именно Триест является кофейной столицей Италии? История берет свое начало в далеком 1892 году, когда австриец Герман Хаусбрандт открыл в Триесте свой первый цех по обжарке кофе. Совсем скоро он наладил полный цикл производства – от поставок кофейного зерна из Африки, Центральной и Южной Америки до его обжарки и упаковки. «Hausbrandt» стала первой компанией, выпускающей кофе, упакованный в герметичные металлические контейнеры, позволяющие надежно сохранять утонченный кофейный аромат.

Биржевая площадь (Piazza della Borsa) считается экономическим центром Триеста. Ранее ее называли Таможенной, но в 1806 году после строительства здания Биржи, площадь поменяла название. В 1660 году Триест посетил император Священной Римской империи Леопольд I, отец будущего императора Карла VI. Его визит стал важным событием для города – Триесту были пожалованы особые привилегии, благодаря которым он стал главным портом Австрии в течение следующих 250 лет. В честь этого визита в центре Биржевой площади была установлена колонна со скульптурой Леопольда I. Император хоть и был искренним сторонником мира, но обстоятельства постоянно вовлекали его в многолетние войны. К тому же его правление сопровождалось острым соперничеством с королем Франции Людовиком XIV за гегемонию в Европе. С Россией он поддерживал дружеские отношения, считая ее союзником против Османской империи и Речи Посполитой. В его долгое 47-летнее царствование Австрия выдержала пять тяжелых войн, при этом Леопольд I ни разу не появился на поле сражения. «Not born for power» («Не рожденный для власти») – именно под таким заголовком вышла биография Леопольда I из-под пера историка Джона Шпильмана в 1977 году.

Архитектура Триеста – это своего рода гимн во славу империи, причем отнюдь не римской, а австро-венгерской. Не смотря на то, что город периодически завоевывался то французами, то австрийцами, то венецианцами, дворцы строились. Так, здание Старой Биржи было построено на Биржевой площади в 1806 году, когда Франц II, последний император Священной Римской империи, проиграв в 1805 году решающее сражение при Аустерлице Наполеону Бонапарту, отрекся от короны. Это сражение вошло в историю как пример решительной победы над численно превосходящим противником и как «битва трех императоров» – против французской армии сражалась австрийская армия Франца II в коалиции с русской армией Александра I.

Во время наполеоновских войск Триест трижды оккупировали французские войска (в 1797, 1805 и 1809 годах), и каждый раз город лишался особого свободного статуса. Это были те времена, когда в Европе гремело имя Наполеона Бонапарта. «Далеко шагает, пора унять молодца!» – говорил Суворов, русский полководец и основоположник русской военной теории. Пока Европа и Россия воевали с Наполеоном, в Триесте занимались инфраструктурой Биржевой площади. При строительстве здания Старой Биржи архитектор явно симпатизировал античным традициям – в итоге получился своего рода греческий храм со скульптурами, символизирующими известные в те времена четыре континента – Европу, Америку, Азию и Африку.

В центре Биржевой площади возвышается фонтан Нептуна, созданный по проекту мастера из Бергамо Джованни Баттиста Маццолени в 1755 году. Фонтан, видимо, не представлял значимой архитектурной ценности и до 1887 года использовался женщинами из ближайших окрестностей для стирки белья. К тому же на Биржевую площадь его переместили лишь в 2008 году. Нужно сказать, что именно Мария-Терезия, великая императрица из рода Габсбургов, поощряла строительство таких фонтанов в Триесте, отлично понимая, что они создают не только удобства для местного населения, но и уют в городе.

Как ни странно, Мария-Терезия никогда не была в Триесте. Однако, понимая, какую важную роль для процветания всей Священной Римской империи играет этот город-порт, она хитроумно открыла его в 1751 году приверженцам всех религий. Это был смелый шаг, учитывая то, что во времена правления католического семейства Габсбургов из империи депортировали протестантов, учиться в университете имели право только католики, а евреи обязаны были соблюдать дресс-код. В результате хитроумного плана Марии-Терезии в Триест стали массово прибывать предприниматели со всего Средиземноморья – развитие судоходства и кофейного бизнеса набирало обороты.

Одним из самых роскошных на Биржевой площади считается дворец (Palazzo Dreher), построенный в 1910 году для Теодора Дреера, сына известного австрийского пивного короля Антона Дреера. Их пиво, венгерское Dreher и итальянское Birra Dreher, популярно и сегодня. До 1926 года первый этаж дворца был отведен под ресторан «Grand Restaurant Dreher». Это был один из самых роскошных ресторанов в Европе, название которого упоминалось во всех путеводителях того времени. Однако после кризиса, последовавшего за Первой мировой войной, содержание дворца стало слишком дорогим для семьи, и он был продан Торговой палате, которая преобразовала его в новую Фондовую биржу «Palazzo della Borsa Nuova». Именно поэтому на здании фигурирует его новое название «Borsa».

Сегодня дворец (Palazzo Dreher) продолжает демонстрировать элегантность и величие ушедшей эпохи. В 2023 году дворец был продан с аукциона за 12 миллионов евро. Обладатель столь роскошного здания планирует к 2025 году реставрировать верхние этажи под роскошные апартаменты, а на первом этаже открыть, как в былые времена, ресторан. И это будет известный ресторан «Harry's Piccolo», отмеченный двумя звездами Мишлен. Кстати, две звезды говорят о том, что ради посещения кухни такого ресторана можно отклониться от намеченного маршрута, а три звезды – об исключительной кухне, ради которой можно совершить отдельное путешествие. Шеф-поваром ресторана «Harry's Piccolo» является Маттео Метуллио, самый молодой из шеф-поваров с двумя звездами Мишлен. «Если бы мне действительно пришлось выбирать блюдо, то, пожалуй, спагетти с томатным соусом – это то, что всегда меня радует, и чем я хочу радовать других», – написал Маттео в своей книге «Spaghetto freddo a km 4925» («Холодные спагетти длиной 4925 км»).

Возле дворца Дреера расположен дом Рускони (Casa Rusconi), построенный в 1860 году для одного из основателей местного фондового рынка. Фасад здания украшен бюстом Рускони, восхищенный взгляд которого направлен в сторону своей любимой «Фондовой биржи». Выше бюста Рускони размещена скульптура великого гражданина Триеста – Доменико Россетти де Скандера, австрийского юриста и консультанта австрийского правительства по вопросам морского права. Россетти также известен тем, что основал в Триесте литературное общество «Минерва» с целью сохранения шедевров искусства в городе. Сегодня в доме Рускони работает реабилитационный центр для пожилых людей с ежемесячной оплатой от 350 евро.

Судоходный Гранд-канал, построенный в самом центре Триеста, явился частью амбициозного плана развития города, разработанного по личной инициативе императрицы Австрии Марии-Терезии. Ранее на этом месте находились крупнейшие соляные месторождения, но в 1749 году они были осушены, а в 1756 году был построен канал длиной 370 м. Наконец-то торговые суда смогли заходить в самый центр города, чтобы разгрузить товары или спрятаться от ветра под названием бора. «Это сильный северный ветер, который часто дует в Триесте. Он сильнее и быстрее курьерского поезда, идущего на полной скорости», – писал итальянский детский писатель Джанни Родари в рассказе «Бухгалтер и бора». «Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору? Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена», – писал Константин Паустовский в своей повести «Черное море».

По обе стороны канала выстроились дворцы, некогда принадлежавшие богатым семействам. Самым примечательным из них является дворец (Palazzo Gopcevich), построенный в 1850 году для Спиридона Гопцевича, судовладельца сербского происхождения. Это был крупнейший судовладелец не только в Триесте, но и на черноморском побережье императорской России. Бизнесу помешала Крымская война. Корабли с российским зерном, под импорт которого Спиридон взял в Вене крупный кредит, оказались заблокированными в черноморских портах. Обанкротившись, он покончил жизнь самоубийством, но его фамильный дворец по сей день является главным украшением Гранд-канала. Частично скопировав декор с венецианского дворца Дожей, Спиридон, осознавая свое сербское происхождение, приказал украсить дворец четырьмя скульптурами героев битвы на Косовом поле в 1389 году. Поражение сербов в этой битве привело к потере независимости Сербии почти на 500 лет. В то же время, Косовская битва надолго задержала дальнейшую экспансию турок в Европу. С тех пор 28 июня, день битвы на Косовом поле, считается главным национальным праздником в Сербии.

Триест открылся для новых религиозных течений после того, как в 1751 году сначала императрица Мария-Терезия, а затем и ее сын Иосиф II разрешили проводить религиозные службы приверженцам разных вероисповеданий. С энтузиазмом восприняли это решение и немецкие торговцы-лютеране, обосновавшиеся в Триесте с 1719 года, когда город был объявлен свободным для торговли. Первая церковь появилась у лютеранской общины в 1786 году, но сохранилась лишь церковь, построенная в 1871 году по проекту немецкого архитектора Карла Циммерманна. Эта евангелическо-лютеранская церковь сегодня считается самой большой в Италии.

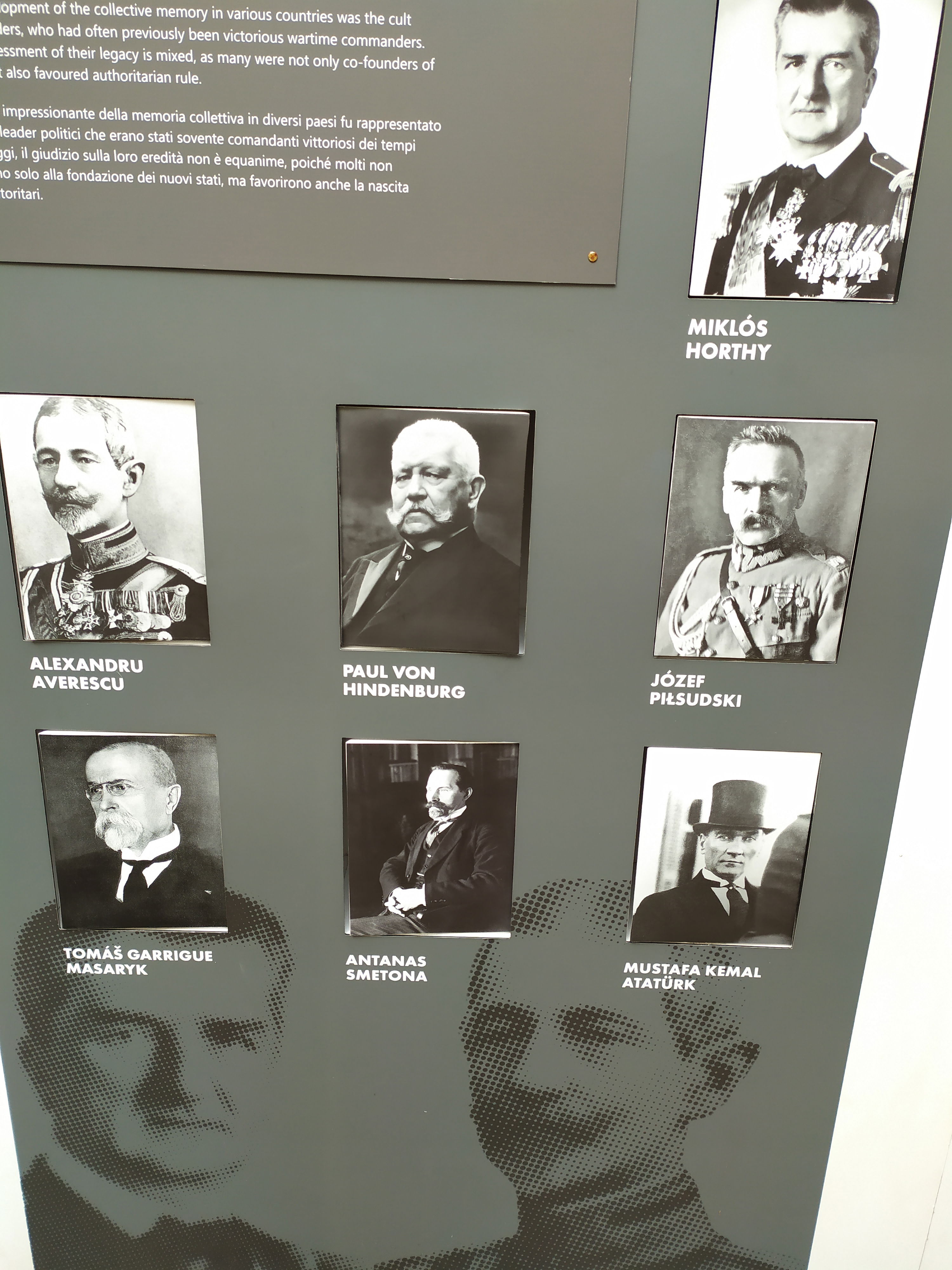

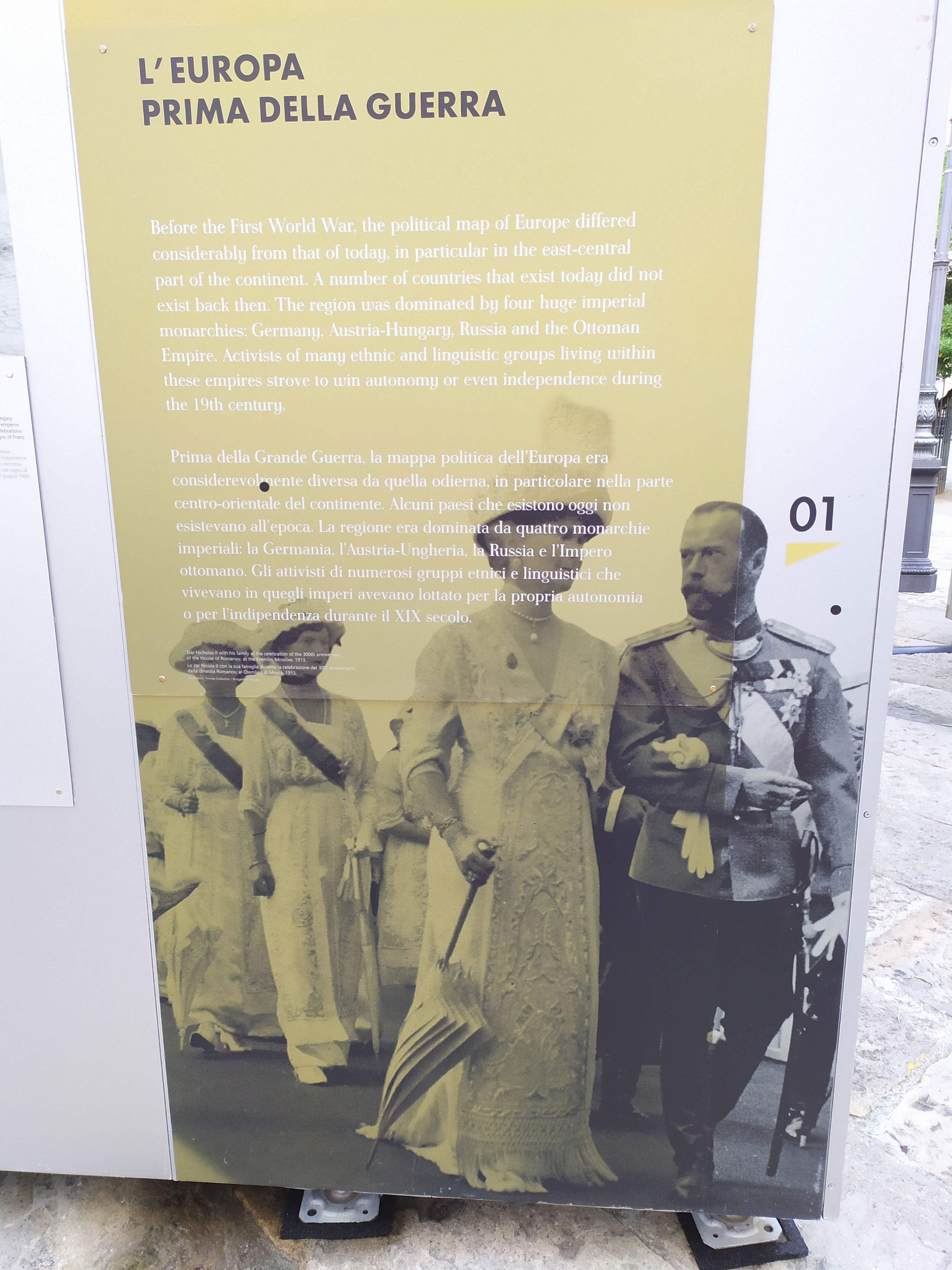

Возле церкви привлекла внимание выставка под открытым небом «После Великой войны. Новая Европа 1918-1923 годы». Представленные исторические документы рассказывают о Первой мировой войне, ее причинах и последствиях. Война изменила карту Европы, особенно ее Центральную и Восточную части. «Именно в результате Первой мировой войны, также известной как Великая война, появились новые идеи, которые привели ко многим изменениям, а их последствия ощущаются до сих пор», – сказал на открытии выставки директор Национального музея. Многих известных нам сегодня европейских стран до Первой мировой войны вовсе не было. Доминировали четыре имперские монархии – Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. Периодически возникали иные формы государственного правления. К примеру, во Франции правили республиканцы, но их форма правления воспринималась на общем монархическом фоне как «белая ворона». Впрочем, бунтующие французы время от времени возвращались к монархии, в устоях которой им виделся единственно возможный способ поддерживать порядок, стабильность и благополучие в стране. И все же основная часть населения, проживающая в пределах четырех монархических империй, стремилось к независимости.

Политические фигуры, представленные на выставке, были не только самыми известными полководцами в Первой мировой войне, но и главами новых государств, рожденных после войны. Неоднозначной фигурой той эпохи считается Миклош Хорти, вице-адмирал и правитель Венгерского королевства в 1920-1944 годах. Придя к власти, установил авторитарный режим в стране, а в начале Второй мировой войны инициировал участие в войне на стороне Германии. «Наиболее реальную опасность, безусловно, представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая», – считал он, а день 22 июня 1941 года называл «счастливейшим в своей жизни». Однако, уже в 1942 году, поняв, что военная авантюра Гитлера неизбежно закончится его поражением, Хорти начал лавировать между Германией и СССР. В 1944 году он предложил правительству Венгрии объявить о перемирии с СССР. Однако вывезти страну из войны Хорти не удалось – в Будапеште произошел поддержанный Германией государственный переворот, немецким СС был похищен его сын, а сам Хорти вывезен в Германию, где содержался под арестом вместе с женой, невесткой и внуком. После окончания войны 77-летнего Хорти не судили как военного преступника, хотя на этом настаивала Югославия, а сегодня его вспоминают как «венгерского союзника Гитлера, прощенного Сталиным».

Известной исторической личностью является Юзеф Пилсудский. В конце Первой мировой войны уже состоявшийся революционер-военачальник, сражавшийся на стороне Австро-Венгрии против России, отрекся от союза с немцами, за что был посажен в Магдебургскую крепость. Образ мученика и борца за возрождение независимой Польши позволили Пилсудскому стать главой возрожденного Польского государства, а позже, в результате государственного переворота 1926 года, установить «санационный режим» (авторитарное правление) в стране. Главную цель во внешней политики Пилсудский видел в противостоянии двум «главным врагам Польши» – Германии и России. Свои политические идеи он реализовывал в масштабных проектах, одним из которых был проект «Междуморье» – объединение стран (Польша, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия и, возможно, Финляндия) в единое конфедеративное государство под верховенством Польши. Однако раздел так называемых «восточных кресов» (Белорусии, Украины и Литвы) в 1939 году между Польшей и СССР привел к краху его политической концепции. После смерти в 1935 году сердце Пилсудского, согласно его воле, было похоронено в Вильно (Вильнюсе), а тело – на Вавельском холме в Кракове. Сегодня Пилсудский считается отцом современной польской нации. Однако споры вокруг его личности не утихают до сих пор.

Морские проливы Босфор и Дарданеллы – особый сюжет и мировых войн, и евразийской геополитики. После Крымской войны Российская империя считала установление над проливами контроля своей важнейшей геополитической задачей. До 70% российского хлеба и треть всего российского экспорта шло через эту артерию. Захват проливов германскими войсками во время Первой мировой войны Россия считала для себя «смертным приговором». Однако, у Франции и Великобритании к ним тоже были интересы. Именно здесь, обороняя Стамбул и проливы от англо-французских войск, прославился Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики. Сегодня абсолютно все в Турции помнят слова тогда еще молодого офицера Мустафы Кемаль-паши, которые он сказал, поднимая солдат в атаку: «Я не приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть». Фамилию Ататюрк (отец турок) он получил в 1934 году, когда в Турции приняли «Закон о фамилиях». Проливы Босфор и Дарданеллы не были взяты англо-французскими войсками. Россия оказалась в изоляции, и единственной ниточкой, связывавшей ее с союзниками, оказался новый порт Романов-на-Мурмане (Мурманск) – единственный город, названный в честь династии Романовых.

В ноябре 1918 года Первая мировая война закончилась. Страны Антанты (Великобритания, Франция, Россия, Сербия, Италия, Греция, Португалия, Румыния, США) праздновали победу. Только России среди победителей почему-то не оказалось. Страна, которая потеряла больше всего солдат, и которая не раз спасала союзников по Антанте, оказалась вычеркнутой из числа победителей. Российский император Николай II не хотел войны, пытаясь до самого последнего момента избежать кровавого столкновения. Но Германия и Австрия объявили войну России. Николай II, прибыв в Зимний дворец, обратился к Думе и Государственному Совету словами: «Уверен, что вы все, и каждый на своем месте поможете мне перенести ниспосланное испытание и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца». Россия вступила в войну, победила, но судьба уготовила ей особую роль – «проигравший победитель». Победу у России украли, украли те, кто рвался к власти, предавая интересы своей страны...

На этой исторической нотке я заканчиваю свой пост об этом чудесном городе, который на каждом шагу преподносит сюрпризы. Наш маршрут по Триесту был небольшим, но впечатления останутся надолго. Триест невероятно декоративен и помпезен – барокко, неоклассика, либерти – все эти архитектурные стили смешались в одном, невероятно богатом городе-салоне, пронизанном по сей день царственным спокойствием и имперской неспешностью. Не соглашусь с теми, кто и сегодня называет Триест «Веной на море». Нет, прекрасно сохранившиеся руины античного театра, построенного в I веке, напоминают нам, что не австрийцы, а римляне были первыми на этой земле.